Mezzanine Kapital: Alles, was Sie wissen müssen

Mezzanine Kapital ist eine Finanzierungsform, die Elemente von Eigenkapital und Fremdkapital kombiniert. Es wird häufig von Unternehmen genutzt, die zusätzliche Mittel benötigen, ohne ihre Eigenkapitalquote zu verringern oder volle Fremdkapitalverpflichtungen einzugehen. Die charakteristischen Eigenschaften von Mezzanine Kapital sind seine Flexibilität und die Möglichkeit, es individuell auf die Bedürfnisse eines Unternehmens anzupassen. Es wird oft in Form von Nachrangdarlehen, stillen Beteiligungen oder Wandelschuldverschreibungen bereitgestellt. Im Falle eines Zahlungsengpasses wird Mezzanine Kapital nachrangig behandelt, das heißt, es wird erst nach anderen Schulden zurückgezahlt.

Diese Finanzierungsform ist besonders attraktiv für Unternehmen, die ihre Eigenkapitalbasis stärken und gleichzeitig ihre Fremdkapitalaufnahme begrenzen möchten. Typische Anbieter von Mezzanine Kapital sind institutionelle Investoren, Banken oder private Kapitalgeber. Die Verzinsung ist in der Regel höher als bei klassischen Darlehen, da das Risiko für den Kapitalgeber ebenfalls größer ist.

Vorteile und Nachteile von Mezzanine Kapital

Die Vorteile von Mezzanine Kapital

Mezzanine Kapital bietet Unternehmen eine Reihe von Vorteilen, die es von anderen Finanzierungsformen abheben. Einer der größten Vorteile ist die Flexibilität. Da es zwischen Eigen- und Fremdkapital angesiedelt ist, können Unternehmen die Struktur der Finanzierung an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. Zudem wird das Mezzanine Kapital bilanziell häufig als Eigenkapital behandelt, was die Eigenkapitalquote verbessert und die Kreditwürdigkeit des Unternehmens steigern kann.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Mezzanine Kapital keine direkte Beteiligung am Unternehmen erfordert. Die Kapitalgeber erhalten in der Regel keinen Einfluss auf Unternehmensentscheidungen, sodass die Kontrolle über das Unternehmen vollständig beim Management bleibt. Auch die steuerliche Absetzbarkeit der Zinsen kann ein Vorteil sein, da diese als Betriebsausgaben geltend gemacht werden können.

Die Nachteile und Risiken im Überblick

Trotz seiner Vorteile birgt Mezzanine Kapital auch Risiken und Nachteile. Die Kosten sind im Vergleich zu klassischem Fremdkapital oft höher, da die Kapitalgeber ein größeres Risiko tragen. Die Verzinsung kann variabel sein und sich an der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens orientieren, was finanzielle Unsicherheiten mit sich bringen kann.

Ein weiterer Nachteil ist die Nachrangigkeit des Kapitals. Im Fall einer Insolvenz werden Mezzanine-Investoren erst nach den Fremdkapitalgebern bedient, was das Risiko eines Totalverlusts erhöht. Zudem kann die Strukturierung und Aufnahme von Mezzanine Kapital komplex sein und erfordert oft juristische und finanzielle Expertise.

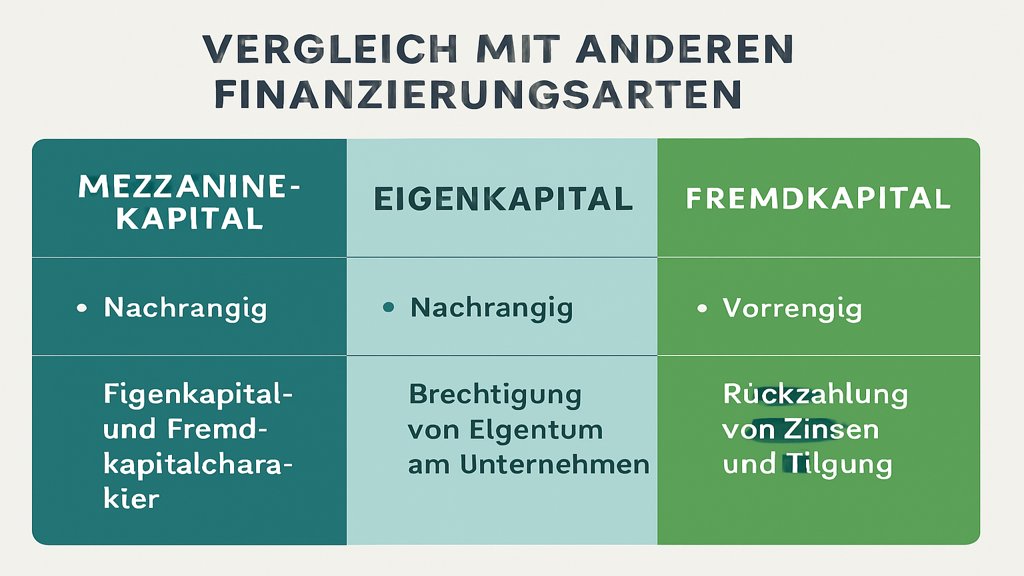

Vergleich: Mezzanine Kapital vs. andere Finanzierungsarten

Mezzanine Kapital vs. Eigenkapital

Mezzanine Kapital unterscheidet sich vom Eigenkapital vor allem durch seinen Charakter als hybrides Finanzierungsinstrument. Während Eigenkapital direkt von den Eigentümern des Unternehmens eingebracht wird und mit einer Beteiligung am Unternehmen verbunden ist, bleibt das Mezzanine Kapital ohne Einfluss auf die Unternehmensführung. Eigenkapital ist in der Regel dauerhaft verfügbar und trägt keine feste Verzinsung, wohingegen Mezzanine Kapital zeitlich begrenzt ist und mit einem festen oder variablen Zinssatz ausgestattet ist.

Für Unternehmen, die ihre Eigenkapitalquote stärken möchten, ohne neue Gesellschafter aufzunehmen, kann Mezzanine Kapital eine sinnvolle Alternative sein. Es bietet die Vorteile von Eigenkapital, ohne die Nachteile einer Verwässerung der Eigentümerstruktur.

Mezzanine Kapital vs. Fremdkapital

Im Vergleich zu Fremdkapital zeichnet sich Mezzanine Kapital durch seine Nachrangigkeit und Flexibilität aus. Fremdkapital ist in der Regel durch Sicherheiten abgesichert und wird vorrangig zurückgezahlt. Mezzanine Kapital hingegen wird im Falle einer Insolvenz erst nach den Fremdkapitalgebern bedient. Dies macht es für den Kapitalgeber riskanter, für das Unternehmen jedoch attraktiver, da es weniger strenge Anforderungen an Sicherheiten gibt.

Ein weiterer Unterschied liegt in den Kosten. Die Zinsen für Mezzanine Kapital sind höher als für klassisches Fremdkapital, da das Risiko größer ist. Dennoch bietet Mezzanine Kapital den Vorteil, dass es bilanztechnisch oft als Eigenkapital angesehen wird, was das Unternehmen attraktiver für weitere Finanzierungen macht. Mehr über die Unterschiede zwischen Bootstrapping und Fremdkapital können Sie hier erfahren.

Anwendungsbereiche und Einsatzmöglichkeiten von Mezzanine Kapital

Wachstumsfinanzierung

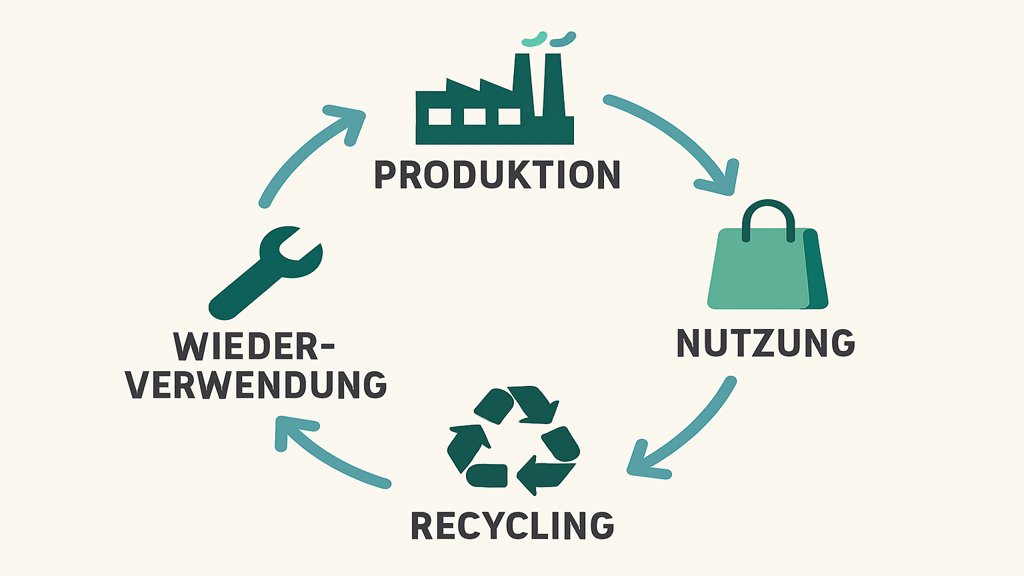

Ein häufiges Einsatzgebiet von Mezzanine Kapital ist die Wachstumsfinanzierung. Unternehmen, die expandieren möchten, benötigen oft zusätzliche Mittel, um neue Märkte zu erschließen, Produkte zu entwickeln oder ihre Infrastruktur auszubauen. Mezzanine Kapital ist ideal, da es die Eigenkapitalbasis stärkt und gleichzeitig die Fremdkapitalaufnahme begrenzt.

Unternehmensübernahmen

Auch bei Unternehmensübernahmen spielt Mezzanine Kapital eine wichtige Rolle. Es ermöglicht die Finanzierung von Akquisitionen, ohne dass die Eigenkapitalquote des übernehmenden Unternehmens verringert wird. Gleichzeitig bietet es Flexibilität bei der Tilgung und der Strukturierung der Finanzierung, was besonders bei komplexen Übernahmen von Vorteil ist.

Projektfinanzierung

Im Bereich der Projektfinanzierung wird Mezzanine Kapital oft eingesetzt, um die Finanzierungslücke zwischen Eigenkapital und Fremdkapital zu schließen. Dies ist besonders bei großen Bauvorhaben, Infrastrukturprojekten oder der Entwicklung neuer Technologien relevant. Die Flexibilität und Nachrangigkeit des Kapitals machen es zu einer optimalen Lösung für Projekte mit hohem Risiko und potenziell großen Erträgen.

Wie funktioniert Mezzanine Kapital in der Praxis?

Der typische Prozess der Kapitalaufnahme

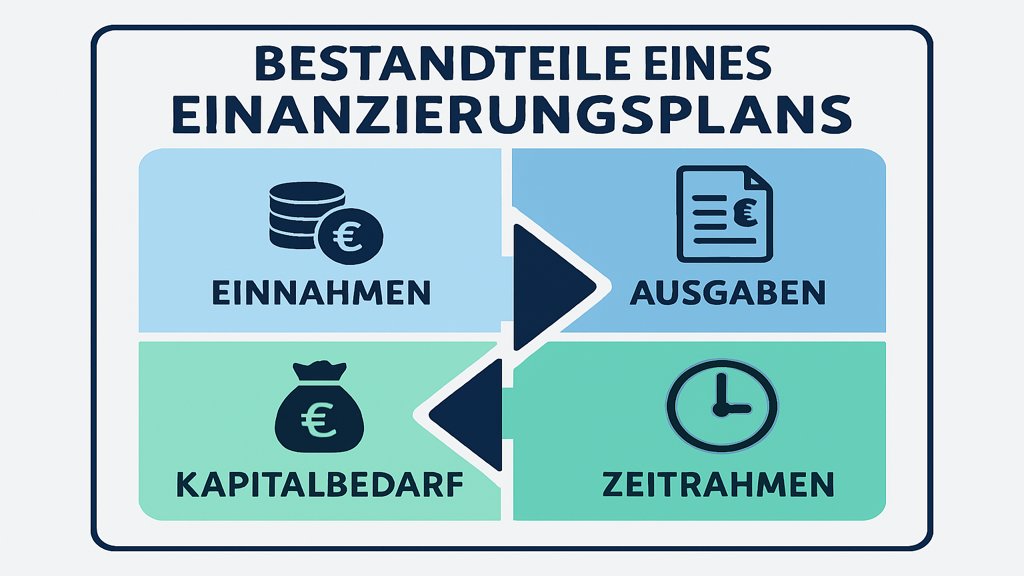

Der Prozess der Kapitalaufnahme beginnt oft mit der Identifikation eines Kapitalbedarfs und der Entscheidung, Mezzanine Kapital als Finanzierungsform zu nutzen. Unternehmen erstellen daraufhin einen detaillierten Businessplan, der die geplante Verwendung der Mittel und die Rückzahlungsstrategie beschreibt. Dieser Plan wird potenziellen Investoren vorgelegt, die dann die Konditionen verhandeln. Nach der Einigung erfolgt die Auszahlung des Kapitals, oft in Form eines Nachrangdarlehens oder einer stillen Beteiligung.

Rolle von Investoren und Unternehmen

Investoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Mezzanine Kapital. Sie übernehmen ein höheres Risiko als klassische Fremdkapitalgeber und erwarten daher eine entsprechende Rendite. Unternehmen profitieren von der Flexibilität dieser Finanzierungsform, müssen jedoch sicherstellen, dass sie die vereinbarten Bedingungen einhalten. Eine klare Kommunikation und transparente Berichterstattung sind essenziell, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen und zu halten.

Fazit: Ist Mezzanine Kapital die richtige Wahl für Ihr Unternehmen?

Mezzanine Kapital ist eine vielseitige und flexible Finanzierungsform, die insbesondere für Unternehmen geeignet ist, die wachsen, expandieren oder komplexe Projekte finanzieren möchten. Es bietet Vorteile wie die Verbesserung der Eigenkapitalquote und die Unabhängigkeit von externen Einflussnahmen, birgt jedoch auch Risiken wie höhere Kosten und Nachrangigkeit im Insolvenzfall.

Ob Mezzanine Kapital die richtige Wahl für Ihr Unternehmen ist, hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Ihrer finanziellen Situation ab. Eine sorgfältige Analyse und Beratung durch Experten sind entscheidend, um die optimale Finanzierungsstrategie zu entwickeln. Wenn Sie eine hybride Lösung suchen, die zwischen Eigen- und Fremdkapital liegt, könnte Mezzanine Kapital genau das Richtige für Sie sein. Erfahren Sie mehr über Unternehmensfinanzierung, um die passende Strategie für Ihr Unternehmen zu finden.

FAQ zum Thema Mezzanine kapital

Was ist Mezzanine Kapital?

Mezzanine Kapital ist eine hybride Finanzierungsform, die zwischen Eigenkapital und Fremdkapital angesiedelt ist.

Welche Vorteile bietet Mezzanine Kapital?

Es ermöglicht Unternehmen eine flexible Finanzierung, ohne sofort Anteile abzugeben, und bietet Investoren attraktive Renditen.

Welche Risiken sind mit Mezzanine Kapital verbunden?

Zu den Risiken gehören höhere Kosten als bei reinem Fremdkapital und potenzielle Rückzahlungsverpflichtungen bei schlechter Unternehmensentwicklung.