Lieferkettengesetz: Bedeutung, Anforderungen und Auswirkungen

Das Lieferkettengesetz, auch bekannt als das „Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten“, ist ein wichtiger Schritt in Richtung globaler Verantwortung. Es verpflichtet Unternehmen dazu, die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards entlang ihrer Lieferketten sicherzustellen. Das Gesetz trat in Deutschland am 1. Januar 2023 in Kraft und richtet sich zunächst an größere Unternehmen, wird jedoch in den kommenden Jahren ausgeweitet. Ziel ist es, die negativen sozialen und ökologischen Auswirkungen von globalen Lieferketten zu minimieren.

Welche Anforderungen stellt das Lieferkettengesetz?

Das Lieferkettengesetz stellt eine Vielzahl von Anforderungen an Unternehmen, um sicherzustellen, dass sie ihrer Verantwortung entlang der Lieferkette gerecht werden. Diese Anforderungen lassen sich in drei Hauptbereiche unterteilen.

Menschenrechte und Umweltstandards

Ein zentraler Bestandteil des Lieferkettengesetzes ist der Schutz von Menschenrechten und Umweltstandards. Unternehmen müssen sicherstellen, dass keine Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung oder andere Verstöße gegen grundlegende Menschenrechte in ihrer Lieferkette vorkommen. Ebenso sind Umweltschäden wie die illegale Abholzung von Wäldern oder die Verschmutzung von Gewässern zu vermeiden. Dies bedeutet, dass Unternehmen ihre Lieferanten und Sub-Lieferanten aktiv prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen müssen, um Verstöße zu verhindern.

Sorgfaltspflichten für Unternehmen

Das Gesetz verlangt von Unternehmen, sogenannte Sorgfaltspflichten umzusetzen. Dazu gehört, dass Unternehmen potenzielle Risiken entlang ihrer Lieferkette identifizieren, bewerten und minimieren. Dieser Prozess ist nicht nur eine einmalige Aufgabe, sondern ein kontinuierlicher Prozess, bei dem Unternehmen regelmäßig ihre Lieferketten überwachen und anpassen müssen. Die Sorgfaltspflichten gelten nicht nur für direkte Lieferanten, sondern auch für indirekte Lieferanten, wenn Unternehmen Kenntnis über mögliche Verstöße haben.

Berichtspflichten und Kontrollen

Unternehmen sind verpflichtet, jährlich einen Bericht über die Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten zu veröffentlichen. Dieser Bericht muss transparent darlegen, welche Maßnahmen ergriffen wurden, um Menschenrechte und Umweltstandards zu gewährleisten. Zudem sieht das Gesetz vor, dass staatliche Behörden die Einhaltung der Vorschriften überwachen. Bei Verstößen können Bußgelder und andere Strafen verhängt werden.

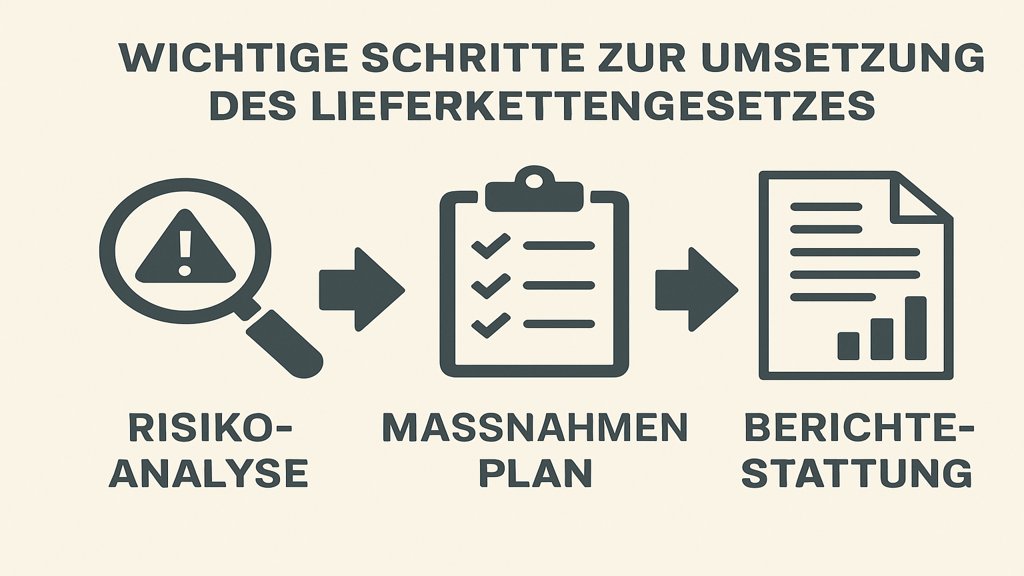

Wie können Unternehmen das Lieferkettengesetz umsetzen?

Die Umsetzung des Lieferkettengesetzes kann für Unternehmen eine Herausforderung darstellen. Ein strukturierter Ansatz hilft, die Anforderungen zu erfüllen und langfristig von den positiven Effekten des Gesetzes zu profitieren. Drei Schritte sind dabei essenziell.

Schritt 1: Risikoanalyse

Der erste Schritt zur Umsetzung des Lieferkettengesetzes ist die Durchführung einer Risikoanalyse. Unternehmen müssen ihre Lieferketten genau prüfen, um potenzielle Risiken zu identifizieren. Dies beinhaltet die Bewertung von Lieferanten und deren Einhaltung menschenrechtlicher sowie umweltbezogener Standards. Eine gründliche Risikoanalyse bildet die Grundlage für alle weiteren Maßnahmen und sollte regelmäßig aktualisiert werden.

Schritt 2: Maßnahmenplan

Basierend auf den Ergebnissen der Risikoanalyse müssen Unternehmen einen Maßnahmenplan entwickeln und umsetzen. Dieser Plan sollte konkrete Schritte enthalten, um identifizierte Risiken zu minimieren oder zu beseitigen. Dazu können Schulungen für Lieferanten, Anpassungen von Verträgen oder die Suche nach alternativen, nachhaltigeren Lieferanten gehören. Der Maßnahmenplan muss individuell auf die Lieferkette des Unternehmens abgestimmt sein.

Schritt 3: Berichterstattung

Abschließend sind Unternehmen verpflichtet, ihre Bemühungen im Rahmen des Lieferkettengesetzes zu dokumentieren und jährlich in einem Bericht zu veröffentlichen. Dieser Bericht muss nicht nur die identifizierten Risiken und getroffenen Maßnahmen beinhalten, sondern auch die Wirksamkeit dieser Maßnahmen bewerten. Eine transparente Berichterstattung stärkt nicht nur die Glaubwürdigkeit des Unternehmens, sondern hilft auch, mögliche Schwachstellen frühzeitig zu erkennen.

Welche Auswirkungen hat das Lieferkettengesetz?

Das Lieferkettengesetz hat weitreichende Auswirkungen – sowohl auf Unternehmen als auch auf die Gesellschaft und Umwelt. Es bringt Herausforderungen, aber auch Chancen mit sich.

Auswirkungen auf Unternehmen

Für Unternehmen bedeutet das Lieferkettengesetz eine Veränderung ihrer bisherigen Prozesse. Besonders kleinere Unternehmen, die als Zulieferer für größere Firmen tätig sind, können von den neuen Anforderungen betroffen sein. Die Kosten für Risikoanalysen und Maßnahmenpläne können steigen, und es wird ein höheres Maß an Transparenz erwartet. Gleichzeitig bietet das Gesetz Unternehmen die Möglichkeit, sich als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit zu positionieren und ihre Reputation zu stärken.

Vorteile für Nachhaltigkeit

Das Lieferkettengesetz trägt maßgeblich zur Förderung von Nachhaltigkeit bei. Durch die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards wird langfristig ein positiver Einfluss auf die Lebensbedingungen in den Produktionsländern sowie auf die Umwelt weltweit ausgeübt. Unternehmen, die proaktiv handeln, können nicht nur das Vertrauen ihrer Kunden gewinnen, sondern auch zur globalen Nachhaltigkeit beitragen.

Strafen bei Nichteinhaltung

Unternehmen, die die Vorgaben des Lieferkettengesetzes nicht umsetzen, müssen mit erheblichen Konsequenzen rechnen. Dazu gehören Bußgelder, die bis zu zwei Prozent des jährlichen Umsatzes betragen können, sowie der Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen. Diese Strafen sollen sicherstellen, dass die Regeln des Gesetzes ernst genommen und umgesetzt werden.

Internationale Perspektive: Lieferkettengesetze weltweit

Das deutsche Lieferkettengesetz ist Teil einer globalen Bewegung hin zu mehr Verantwortung in Lieferketten. Ähnliche Gesetze gibt es bereits in anderen Ländern, wie zum Beispiel dem französischen „Gesetz über die Pflicht zur Wachsamkeit“ oder dem britischen „Modern Slavery Act“. Die Europäische Union arbeitet zudem an einem eigenen Lieferkettengesetz, das noch umfassendere Anforderungen stellen könnte. Diese internationalen Regelungen zeigen, dass das Thema Lieferkettentransparenz weltweit immer wichtiger wird und Unternehmen sich darauf einstellen müssen, global Verantwortung zu übernehmen.

Fazit

Das Lieferkettengesetz ist ein entscheidender Schritt in Richtung verantwortungsvoller Unternehmensführung. Es fordert Unternehmen dazu auf, ihre Lieferketten transparenter und nachhaltiger zu gestalten. Trotz der Herausforderungen, die das Gesetz mit sich bringt, bietet es auch die Chance, sich als verantwortungsbewusstes Unternehmen zu positionieren. Unternehmen, die frühzeitig handeln, können nicht nur Bußgelder vermeiden, sondern auch einen Beitrag zu einer gerechteren und nachhaltigeren Welt leisten.

ESG Kriterien spielen in diesem Kontext eine zentrale Rolle, da sie Unternehmen eine Grundlage für die Bewertung ihrer Nachhaltigkeitsziele bieten. Zudem kann die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie für Unternehmen helfen, die Anforderungen des Lieferkettengesetzes effizient umzusetzen.

FAQ zum Thema Lieferkettengesetz

Was ist das Ziel des Lieferkettengesetzes?

Das Ziel des Lieferkettengesetzes ist es, Menschenrechte und Umweltstandards entlang globaler Lieferketten zu schützen.

Welche Unternehmen sind vom Lieferkettengesetz betroffen?

In Deutschland betrifft das Gesetz Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern, ab 2024 auch solche mit mehr als 1.000 Mitarbeitern.

Wie können Unternehmen das Lieferkettengesetz umsetzen?

Unternehmen müssen eine Risikoanalyse durchführen, Maßnahmen ergreifen und regelmäßig berichten, um die Anforderungen zu erfüllen.